上海与长三角关系的四个历史阶段,背后有何紧密联系?

<{股票配资}>上海与长三角关系的四个历史阶段,背后有何紧密联系?

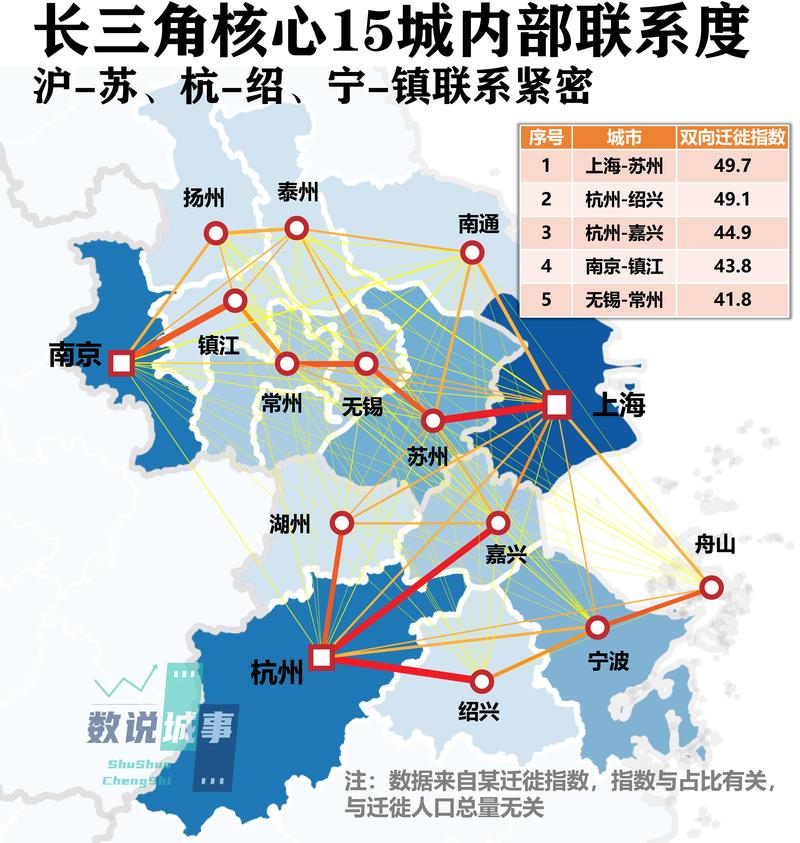

长江三角洲是长江入海之前的冲积平原,也是我国第一大经济区域。上海,作为该区域地理位置上的中点、经济区域的中心,自古以来与长三角地区关系密切。纵观上海开埠170多年的发展历史,上海与长三角的关系并非一成不变,而呈现出四个历史阶段性。上海与长江三角洲地区腹地170多年的历史,反复证明,每当腹地的经济健康发展的时候,对外开放的要求就迫切;每当沿海地区顺利开放的时候,又会要求腹地进行更深层次的改革。

1843年“五口通商”开埠以前,上海是江苏省松江府下属的一个县,地位并不十分突出。开埠以后,上海独特的地理优势,背靠长三角腹地的经济潜力得以较为充分地发挥,土地肥沃、人口众多、经济发达的长江三角洲,不仅为上海的发展提供足够的劳动力和原材料等,而且也是中国传统的大宗出口商品的主要口岸之一。上海迅速发展成为中国最大的对外口岸、工商城市、远东经济中心上海与长三角关系的四个历史阶段,背后有何紧密联系?,一时有中国近代经济“半壁江山”之誉。长江三角洲地区的经济中心也从原来的苏州转移到上海。

1927年,国民政府设立上海特别市,原来辖属江苏省的上海成为独立行政单位。外来移民成为上海主要居民,其中尤以江浙两省居多。据1950年1月上海的人口统计,江苏籍为230多万,占48.6%;浙江籍120多万,占26.1%。江浙地区雄厚的民间资本,也随着江浙人口的涌入进入上海,为上海带来了大量财富、知识技能,推动了上海民族工商业、金融业、服务业等的快速发展。这一时期,上海与长江三角洲地区联系十分密切,人财物交往频繁。

新中国成立后,我国在完成国民经济恢复任务的基础上,开始了有计划的经济建设和社会主义工业化进程。国家对上海的要求是,全国一盘棋,全国支援上海,上海支援全国,充分利用上海这个工业基地的作用,以加速中国独立完整的工业体系建设。但上海一直是个物资资源缺乏的城市,新中国成立后,主要依靠国家计划调拨和全国各地的支持。1954年11月,华东局停止对外办公后,中央同意成立中共中央上海局上海对长江三角洲的带动作用,职责主要是对上海及江浙两地工农业生产、资本主义工商业改造,以及对中央指示、方针的贯彻执行情况进行检查、调研。1957年7月,中共中央上海局为了促进地区间工农业的协调发展,召开了江苏、浙江、安徽、福建、江西、上海五省一市经济协作会议,认为在国家统一计划领导下,充分发挥地方积极性,通过协作关系,互相帮助,互相支援,对发展地方经济具有重大作用,决定成立经济协作委员会。这一设想很快得到中央的支持同意。

1957年12月至1958年1月,毛泽东在杭州连续4次召开华东六省市党的负责人会议,再次提出全国按原来大区(中央局),要搞成几个经济协作区域,有些省可以交叉,各地要互相支持,要认庙不认神。2月,中共中央作出了《关于召开地区性的协作会议的决定》,指出“上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、江西为华东协作区。”6月,中央又作出《关于加强协作区工作的决定》,每个协作区都成立协作区委员会,作为各个协作区的领导机构,从组织上加强协作区。同时,为支持上海城市发展,中央将原属江苏省松江专区管辖的松江、上海、川沙、南汇、奉贤、金山、青浦、嘉定、宝山9县和南通专区管辖的崇明县,分二批划归上海市,上海辖区面积由此扩大十倍。

1961年,中共八届九中全会通过《关于成立中央局的决议》,决定撤销经济协作区这个经济工作的协商机构,成立6个党的中央局,其中,中央华东局代表中央领导上海、江苏、浙江、江西、福建、安徽、山东六省一市,机关驻地为上海,以期加强建立区域性的比较完整的经济体系工作的领导。1967年1月,因“文革”动乱,华东局机关受到冲击瘫痪而停止办公。

1978年党的十一届三中全会召开,拉开了改革开放的序幕。

1980年上海掀起“上海向何处去”大讨论,激发出许多具有战略意义的思考。其中引起广泛关注的,一类是立足上海本地思考上海发展思路的研究,代表性的是上海社科院陈敏之牵头开展的“上海经济发展战略研究”;一类是跳出上海思考上海发展问题的研究,代表性的是上海科学学研究所、华东师范大学和文汇报5位同志开展的关于建立以上海为中心的长江三角洲经济区的研究。

以上海为中心的长江三角洲经济区概念一提出,便引起中央的极大关注。1982年12月,分管经济工作的国务院副总理姚依林到华东考察后,给中央写了《关于建立长江三角洲经济区的初步设想》的报告。不久,国务院下发《关于成立上海经济区和山西能源基地规划办公室的通知》,探索建立一个不同于以往行政区划、经济协作区式的新的经济区域和经济网络。

上海经济区是改革开放后我国第一个跨省区的经济区。成立之初,上海经济区的范围很明确:以上海为中心,包括长江三角洲的苏州、无锡、常州、南通和杭州、嘉兴、湖州、宁波、绍兴10城市。

1983年3月邓小平在视察江苏等地回北京后的谈话中说:“搞经济协作区,大家很高兴。这个路子是很对的。”“我主张不只是搞上海和山西两个经济协作区,也不要老是试点。……现在要开步走。”

1984年12月,安徽、江西和福建三省加入。这样上海与长三角关系的四个历史阶段,背后有何紧密联系?,上海经济区已扩大到除山东外的整个华东地区。

就在上海经济区不断扩容、经济区内经济协作逐步展开时,作为经济区中心的上海,开始遭遇财政收入连续“滑坡”,陷入城市病集中显现的艰难境地。上海作为经济区的中心城市的地位和作用式微,江浙两省由于乡镇企业、民营经济的快速发展,经济实力大大增强。经济区成立之初两省一市之间就经济联合问题存在的分歧再次显现。归根到底,上海经济区受计划经济体制的束缚,无法也没能在打破“经济区”与“行政区”之间的隔阂方面摸索出新的路子。1988年6月,国家计委发出通知,撤销上海经济区规划办公室。上海经济区试验退出历史舞台。上海与长江三角洲地区之间的经济联合进入到暂时的沉寂期。

1990年全国两会期间,著名社会学家费孝通以民盟名义向中央提交了《关于建立长江三角洲经济开发区的提案》。其间,中共中央、国务院宣布开发开放浦东。1991年1月至2月,邓小平在上海视察时明确指出:“开发浦东,这个影响就大了,不只是浦东的问题,是关系上海发展的问题,是利用上海这个基地发展长江三角洲和长江流域的问题。”

1992年6月,国务院专门召开长江三角洲及沿江经济规划座谈会。会议界定长江三角洲地区包括上海市,江苏省的南京、镇江、扬州、苏州、无锡、常州、南通市,浙江省的杭州、嘉兴、湖州、宁波、绍兴、舟山14个市及其所辖的74个县(市)。10月,党的十四大召开,正式把“以上海浦东开发开放为龙头,进一步开放长江沿岸城市,尽快把上海建成国际经济、金融、贸易中心之一,带动长江三角洲和整个长江流域地区经济的新飞跃”作为重要的战略部署写入党代会报告。

由于各地发展自身经济的任务都很重,加上80年代以来形成的产业结构趋同问题没有根本解决,相互之间竞争大于合作,区域内的协调发展始终处于不温不火状态。

21世纪,中央更加关注区域协调发展问题。2004年11月,国家发改委确定把长江三角洲区域规划作为“十一五”规划重要内容来做。

浙江率先行动起来。2003年3月,时任浙江省委书记的习近平率领浙江党政代表团到上海、江苏学习考察,并倡议两省一市建立党政主要领导定期会晤机制,再次拉开两省一市负责同志互访的大幕。2005年12月,首次长江三角洲两省一市主要领导座谈会在杭州召开。

随后,调任上海市委书记的习近平在上海市第九次党代会报告中指出,必须把上海未来发展放在中央对上海发展的战略定位上,放在经济全球化的大趋势下,放在全国发展的大格局中,放在国家对长江三角洲区域发展的总体部署中思考和谋划。积极实施国家区域发展总体战略,充分发挥中心城市综合服务功能,更好地服务长江三角洲地区、服务长江流域、服务全国。进一步推动长江三角洲地区联动发展。7月下旬,习近平率领上海市党政代表团到江浙两地考察,指出要从全局和战略高度,深刻认识中央推动长三角地区协调发展的重大意义,要以更加积极主动的姿态推进工作,进一步促进长三角地区协调发展,按照“深化、放大、提升、搭台”的思路,采取有力的措施,把中央精神落到实处。

2008年9月,国务院印发《关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》,首提推进长江三角洲地区一体化发展,要把长江三角洲地区建设成为亚太地区重要的国际门户、全球重要的先进制造业基地、具有较强国际竞争力的世界级城市群的战略目标。

2010年,国务院先后印发《全国主体功能区规划》《长江三角洲地区区域规划》上海对长江三角洲的带动作用,对长江三角洲区域发展空间布局进行了规划。

2016年,国家再次推出推进长江三角洲地区协调发展的重大规划——《长江三角洲城市群发展规划》。从区位优势看,在中央要推进的长江三角洲城市群中,占地面积86.6平方公里的虹桥商务区,涉及上海闵行、长宁、青浦和嘉定四区,紧邻江浙两省,处在长三角城市轴的关键节点上,与周边主要城市的距离均在300公里之内,是上海对接和辐射长三角的真正中枢。

2018年11月5日,习近平主席在首届中国国际进口博览会开幕式上宣布,将支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略。

(作者单位:中共上海市委党史研究室)